曾经借书难,如今实现“借阅自由” “文化灯塔”点亮城市精气神儿

百年传承,见证时代变迁——在庆祝建国75周年之际,我们回顾萧山图书馆的百年历程,感受它从战火到和平、从传统到现代的转变。从一个世纪前的小小图书室,到如今成为读者学习交流的文化中心,萧山图书馆的发展正是建国75周年文化成就的生动体现。让我们一起跟着萧报《75周年·文化寻迹》专栏,走进萧山图书馆,探寻历史的足迹,展望未来新篇章。

文化地标,是一座城市的印记,是一座城市的精神符号。今年是新中国成立75周年,75年的辉煌历程中,萧山经历了翻天覆地的变化,也留下了诸多文化烙印。

前不久,本报推出“寻找萧山人心中的文化地标”征集活动,陆续收到了不少读者的来电和邮件,推荐自己心目中的萧山文化地标。即日起,本报推出萧山《75周年·文化寻迹》专栏,第一期是20世纪50年代代表——萧山图书馆。

年代事件:

上世纪50年代,解放初期,百废待兴,萧山的公共文化事业逐渐起步,各种文化场馆、机构、设施开始兴建。萧山图书馆、博物馆、绍剧团、新华书店等均于该时期迈出了新的发展步伐。

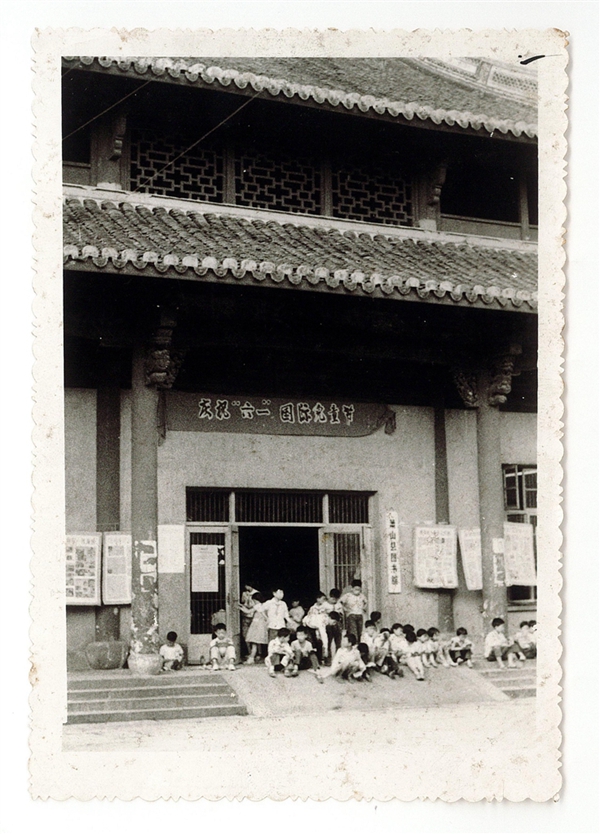

图为1983年坐落在祇园寺的萧山图书馆,儿童参加六一活动

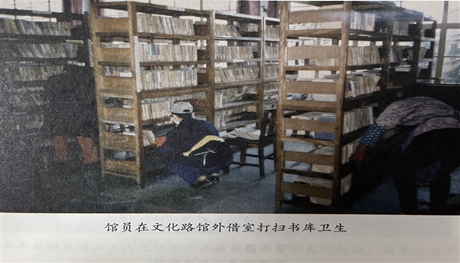

馆员在文化路馆外借室打扫书库卫生

其中萧山图书馆前身为1922年开放的萧山县立通俗图书馆,1956年正式成立萧山县图书馆,成为全省首批县级公共图书馆之一。1986年从千年古刹祇园寺搬入文化路馆舍开放服务, 2007年市心路新馆正式对外开放。2008年,图书馆全力打造萧山区公共图书馆服务连锁体系,真正做到“一证在手,借遍萧山”,实现公共文化服务的城乡一体化。2022年,图书馆庆祝建馆百年,并闭馆改造,2024年,重新开门迎客。

从“舍不得”到“恨不得”

口述人:翁迪明 65岁 萧山图书馆原副馆长

我在图书馆和书打了一辈子交道。

我是1984年进入萧山图书馆工作的,当时馆址在祇园寺后大殿。地方不大,三百多平方米,很大一部分图书收藏于书库,对外开放只是很小一部分。借阅模式也和现在大不相同,年轻人可能都想象不到那样的场景。书陈列于隔着玻璃的柜子里,读者不能直接接触到书籍,书目被制作成一张张小卡片,分门别类地存放在木柜子的抽屉里。读者拉开一个个小抽屉,在小卡片中寻找自己想要的书目,由管理员从书柜中把书找出,再郑重地递交给读者。书柜乍一眼望去都是一片黄色,因为书少,借的人多,自然有破损,牛皮纸一修补,可不都成黄色了!

如此借书当然很麻烦,幸好情况很快获得改善。1986年,图书馆搬迁到文化路,面积拓展到两千多平方米,主楼5层书库9层,可藏书35万册。借阅方式也从半开架变为了全开架,读者能自己直接进入书柜挑选心仪的书籍。也是在这一时期,读者数量急剧增加,到2005年,借书证发证数量突破了1万张。

渐渐地,文化路馆也不能满足读者的全部需求了。于是2007年,图书馆再次搬迁,落户市心路。这次搬迁可不仅仅是馆址的变化,图书馆从内到外发生了质的变化。1.5万平方米馆舍,4层开放区域,藏书三百余万册,全部图书对外开放,读者对这样的变化十分欣喜。尤其是寒暑假,历来是图书馆的“高峰期”,早上排队的人从阅览室能一直排到办公室门口,白天基本座无虚席。2022年,图书馆又原址进行了闭馆改造,就有了大家现在看到的服务更全面设施更现代化的图书馆新貌。

这些年来,馆舍面积从以百为单位到千计到万计,和当初的祇园寺旧址相比,已不可同日而语。屡次变迁和改造,其实和萧山社会整体的发展紧密相关,经济基础扎实,文化设施才能相应得到完善,图书馆的水平在某种程度上也代表着一个地区的发展水平。

现在,我们不但有崭新的总馆,还有“永兴书房”、图书分馆、会员单位等阅读空间700余个,分布在全区各个镇街、社区、企事业单位等。这些窗口的书籍都由图书馆统一采购下发,图书管理也由专业人员进行指导,书籍品质完全可以保证。同时,很多节点不但设施设备完善,而且还建设得各有特色,拥有优越的阅读环境。市民看书借书,不仅只有总馆一个选择,任何人都可以就近选择进行借阅,这种阅读普惠,我认为是图书馆发展真正的意义所在。

这里面,还有一个有意思的变化,以前市民办理图书证是要押金的,从2元、5元、10元逐年提高到25元、50元,100元。你猜现在押金是多少?0元!这其实就是服务理念的最大改变,公共图书馆是没有门槛的,是最公平最公益的,任何人都可以来到这里享受阅读的快乐。

从前,我们藏书少,对馆藏书视若拱璧,口头禅是“这本书怎么好借出去的!”如果说从前是“舍不得”,那么现在就是“恨不得”,恨不得读者多借阅。现在图书馆别的不说,藏书肯定富裕了,三四层楼,满满一架子一架子的书,如果都“关”在家里没有人欣赏多可惜啊!读者借阅不但不要押金,一次还能外借20本书,就是希望读者多来看多来借。

其实,图书馆还有一些“隐藏”功能。譬如,很多人不知道,图书馆是有“点菜”功能的,你想看哪些书,你认为哪些书值得购买收藏,都可以通过我们的服务台提建议,采编部的同事受理以后,会根据相应规定进行分编加工,很快大家想看的书也许就出现在书架上了。再一个,很多人都会忽略图书馆的四楼,那里是萧山地方文献收藏区域,是一个了解萧山的绝佳窗口。还有,我们的数字图书馆也建设得非常不错,爱书的人不要错过。

图书馆是现代化城市中一个非常特殊的存在,既低调又宝藏,我们希望有更多人能来感受它的魅力。

从“小书包”到“小推车”

口述人:沈晓慧 46岁 读者

萧山图书馆是我的童年乐园。

我出生在上世纪70年代末,10多岁读小学的年纪,父母工作忙,又没有什么娱乐活动,一个人在家实在很无聊。幸好宿舍附近有个小学老师,经常借书给我看,第一次去萧山图书馆,就是她带我去的。

我爱看书,但那时书贵得很,一年也买不了几本。进图书馆,是我第一次见到那么多书,一排排整整齐齐、分门别类地排列在那里。当时心情特别复杂,激动难捺迫不及待,总感觉眼也不够看,手也不够用,就怕一眨眼漏掉哪本精彩佳作,或者一时手慢好看的书被别人捷足先登。

我就像掉进米缸的“小老鼠”,不停地甚至是有些贪婪地“吃吃吃”。图书馆有喜欢的金庸古龙琼瑶,有大长见识的科幻杂志,有厚实如砖的中外名著……我可以一整天都坐在阅览室读书。那时没有空调,室内也热得直淌汗,只有电扇哗哗地吹着书页,但热这种体感好像被自动屏蔽了,只觉得好幸福呀!看完书,还能外借3本,我拿小书包一装沉甸甸地带回家,感觉心里都装得满满的很充实!对于借到的书当然是爱护有加,恨不得包个书皮保护起来,连书页也舍不得折,还特地买了一些书签来用。

现在回想起来,当初那只让我如痴如醉的“米缸”还是一只有待升级的普通米缸,能让我们吃饱但不算吃好。譬如说,一套书通常是只见其一不见其二,小时候特别喜欢金庸的武侠小说,结果有一回看《神雕侠侣》,正看到杨过被斩一臂,后面几册就找不到了。故事看了一半“烂尾”了,那个抓心挠肝呀,特别难受。或者有新书上市,特别想看,但在图书馆却一直难觅踪迹,好不容易“进货”了,迅速被抢空,望眼欲穿也盼不到……尽管有种种不足,但在当时来说,已是一个难能可贵的精神粮仓了,我在那里吸取到的很多养分,对于我日后的人生产生了不可磨灭的影响。

后来,“米缸”升级了。搬到了市心路,剧院旁边。第一次去新馆,我已工作,但还是有一种“小老鼠”进新米缸的激动心情,把每一层都走了一趟,每个书架都浏览了一遍。新馆建筑更气派,藏书更多,书目检索也进一步规范了。阅览室宽敞明亮、冬暖夏凉,读书体验非常好。很多刚上市的新书马上就能在图书馆的书架上看到,每每找到一本心仪的书籍,真是叫人心满意足。

新馆还是我女儿的童年乐园。她小时候其实各种娱乐活动、电子产品已经很丰富了,但我们不想让她那么早沉溺于虚拟世界,正好家也搬到了北面,图书馆成为她去得最多的“早教乐园”。新馆功能区块划分非常细致,有专门的儿童绘本区,那是我们最喜欢去的地方。绘本价高,往往要二三十元一本,但在图书馆都能免费借阅。说来也怪,我女儿还是小小一个,但看书的时候就不吵也不闹,显露出十分满足的神情来,我觉得她是又一只被“米缸”喂饱的“小老鼠”。

前两年,图书馆又一次闭门改造,我们都若有所失,总觉得生活少了一块重要内容,幸好现在城市书房也遍地开花,总算没有闹书荒。图书馆重新开门后,我立马就去见“老朋友”了。现在藏书多得不得了,看也看不过来,而且大部分簇簇新,阅览区自习区的配置也很完善,台灯充电口一应俱全,阅读体验真的太好了!而且现在一次性能外借20本书,不夸张地说,我现在都用买菜小推车去图书馆“进货”,不然都搬不动。

- 永兴书话 | 十月好书推荐

2024-10-06

- 馆藏推荐 | 大型历史文献丛书《复兴文库》

2024-10-04

- 馆藏推荐 | 大型历史文献丛书《复兴文库》

2024-10-04

- 名单已出,萧山9家!快来看看你家附近有吗?

2024-09-13

- 公告 | 萧山图书馆2024年中秋节开放时间

2024-09-11

- 图书馆数智化阅读体验大揭秘——少儿数字体验设备

2024-09-07

- 永兴书话 | 九月启航:在阅读中探索,在生活中热爱

2024-09-06